従業員の健康診断結果の管理、山積みの紙結果で対応してませんか?

健診結果管理システムを入れようとしても、そもそもデータ化されてないと取込もできない。データ化にはパンチ業者で1枚あたり数百円。「そんなの経営層の理解が得られない」そうお悩みの担当者は多いのではないでしょうか。

FiNCでも、多くの企業様と面談させていただくなかで「紙の健診結果の管理が大変」といったお悩みを多くお聞きします。紙の健診結果、コストをかけずデータ化する方法があるんです。

今回は紙の健診結果を無料でデータ化できる方法(健診機関・健保にもよるため可能性)をご紹介します。

目次

健康診断は企業の義務

紙の健診結果 管理が大変な理由

① 保存義務

② 有所見者の集計・労基署報告

なぜ健診結果が紙でしかもらえないのか

紙の健診結果をデータでもらう方法

① 健診受診期間を絞る

② 受診できる健診機関を絞る

③ 健康保険組合からデータをもらう

まとめ

より管理の効率化・リスク者フォローを手厚くするには

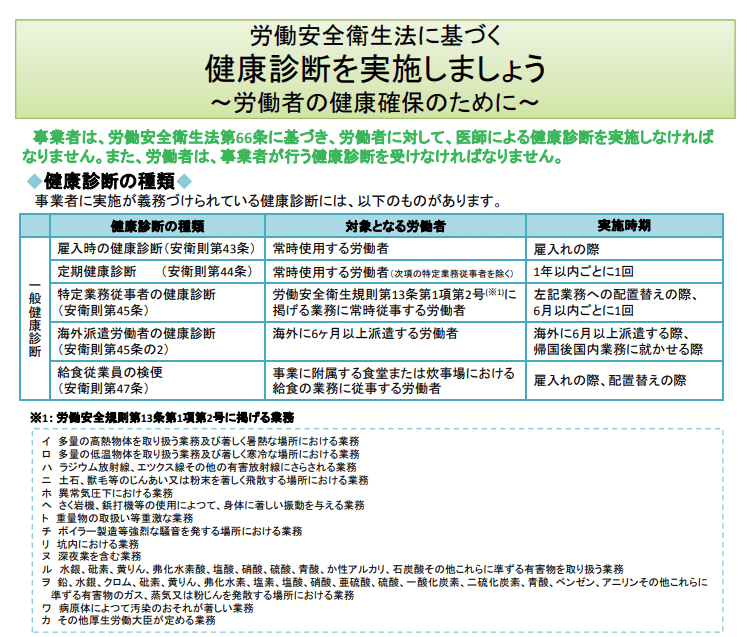

健康診断は企業の義務

健康診断の実施は、労働安全衛生法という法令で定められた、企業の義務になります。企業は従業員に対して、医師による健康診断を定期的に受けさせなければなりません。これに違反した場合、労働安全衛生法120条に基づき、罰則が課せられる可能性があります。従業員もまた、企業の実施する健康診断を受ける義務があります。

紙の健診結果 管理が大変な理由

① 保存義務

企業は健康診断の結果を保存する義務があり、保存期間は健診種別により異なりますが、一般健診の場合、個人表が作成されてから5年間です。特殊健康診断の場合、5~40年間の保存義務があります。

従業員数が多く、保管場所が少ない企業は死活問題です。

また、企業によっては、異動の際に、該当従業員の紙の健診結果を異動先へ郵送することもあります。

健診結果が悪く、産業医や保健師等と面談をする際は、過去の健診結果を確認することもあります。

紙保管の場合、書庫にある過去の健診結果が入っているファイルから該当従業員の結果を引っ張り出す、という手間も出てきます。

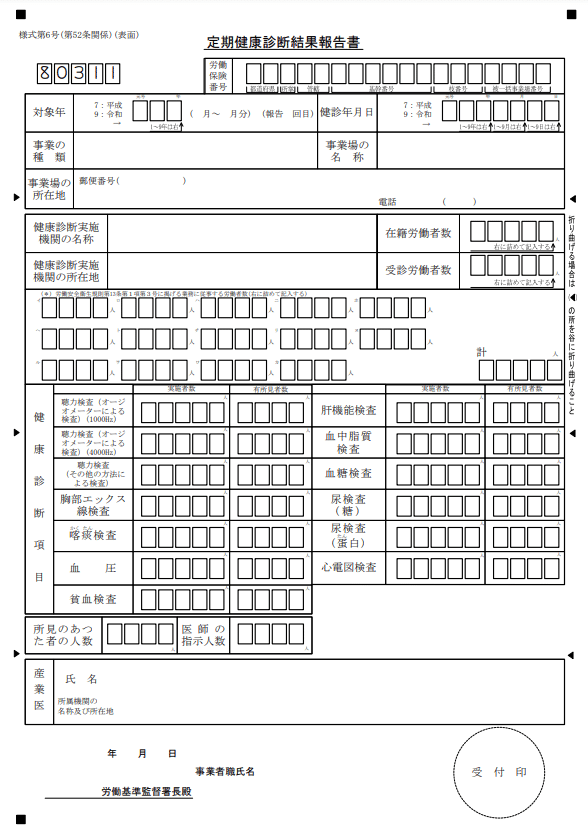

② 有所見者の集計・労基署報告

常に50人以上従業員を雇用している場合、所轄の労働基準監督署に報告する義務があります。

報告義務に違反すると罰則を受ける可能性があるため、注意が必要です。

報告内容には、有所見者数の報告が必要となります。有所見者の集計の為には、紙の結果を1枚1枚チェックしていく必要があり、数十名~数百名の企業ならなんとかなりますが、従業員数が1,000名近くの企業になると、相当大変な作業になります。

また、健診機関によって判定の基準値や判定内容が異なることがあり、その点も集計を煩雑にさせます。

なぜ健診結果が紙でしかもらえないのか

いくつか理由がありますが、主に下記2点になります。

・従業員が受診した健診機関が紙での結果提供しか対応していない

・受診者が1名や数名の為、データ対応してもらえない

(複数名受診の場合はデータ提供いただけるが、人数が少ない為対応いただけない健診機関も多くあります)

紙の健診結果をデータでもらう方法

① 健診受診期間を絞る

健診結果を紙でしか対応いただけない理由でも記載しましたが、受診する人数が少ないためデータをもらえない健診機関が多くあります。年間通して好きなタイミングで従業員に受診させるといった運用をしている場合、従業員の受診タイミングがばらけてしまいます。特定期間に絞って受診させることで、受診者数を増やし、データ提供を相談してみましょう。

② 受診できる健診機関を絞る

①と同じ考えで、期間だけでなく、受診できる健診機関を絞ることで1機関で受ける従業員数を増やします。健診機関を絞って受診させることで、受診者数を増やし、データ提供を相談してみましょう。

③ 健康保険組合からデータをもらう

健康保険組合でも従業員(組合員)の健診結果を取得しています。データヘルス計画等もあり、ほとんどの健保にて健診結果をデータ化していますので、健保からデータ化された健診結果をもらえないか相談してみましょう。健診機関ごとの項目名(収縮期血圧や最高血圧といった検査項目名)や単位のバラツキも、健保からデータを頂くことで統一化されたデータが受領できます。

※健保によって、提供可否や提供頂けるタイミングが異なる為、所属健保の担当者へご相談ください。

例)月1回提供、年1回提供

提供タイミングは受診から1か月後や2-3か月後、等

「今まで紙での受領・運用が当たり前だったため、データでもらうこと自体を考えたことなかった。」

「相談したことがなかった。」

という担当者は多くいらっしゃいます。相談自体は無料なので、是非、健診機関や健保に相談してみてください。

まとめ

健康診断結果が、紙管理から データ(Excel)管理になるだけでも、

・有所見者の集計や

・自社従業員の健康状態の傾向把握

は容易になってきます。

今まで、従業員が健診を受けやすく、受診率を上げるために、

・受診期間を広く

・受診機関を多く設けている

という企業様も多くあるかと思います。受診率は向上しますが、その後のリスク者のフォローに手が回らなければ、健康診断の費用(一人当たり約10,000~15,000円)が法対応の為だけのコストになってしまいます。

せっかくの健康診断の投資と、従業員の健康情報のデータをもっと有効的に活用できるように、データでの管理、集計、リスク者へのフォローを考えてみてはいかがでしょうか。

いきなり、期間・機関を絞ると従業員にとってデメリットにもなる為、アナウンスの方法や徐々に絞るノウハウ等はお伝えが可能ですので、気になった方はお気軽にご相談ください。

より管理の効率化・リスク者フォローを手厚くするには

健診結果管理システムを導入しての管理をお勧めします。

主な機能としては、

・有所見者の自動集計・抽出

・労基署報告に必要な数値集計

・就業判定

・精密検査/二次検査の受診勧奨の一斉案内(メール)

・傷病管理

・各種面談記録

・ストレスチェックや長時間労働データを合わせた管理

など健康管理業務を効率化し、時間をかけるべきリスク者へのフォローにしっかりと時間がさけるようになります。

従業員の健康管理から、従業員が健康で、パフォーマンス高く働ける環境を作っていきましょう。

FiNCでは、ご紹介した、健康診断の運用方法から、データ化、システム管理・効率化、健康情報の一元管理と健康経営の推進までサポートが可能です。

少しでも、ご興味ご関心をお持ちいただけた方は、ぜひ弊社までお問合せください。

健康経営についての無料相談会も対応しております。

お気軽にこちらより御申込ください。

<FiNC for BUSINESSついてのお問い合わせ先>

https://company.finc.com/contact/business